Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

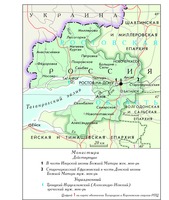

РОСТОВСКАЯ И НОВОЧЕРКАССКАЯ ЕПАРХИЯ

РПЦ, образована в 1919 г. В 1919-1948 гг. именовалась Ростовской и Таганрогской, в 1948-1954 гг.- Ростовской и Новочеркасской, в 1954-1957 гг.- Ростовской и Каменской, с 1957 г. имеет совр. название. С 27 июля 2011 г. включает городские округа города Азов, Аксай, Батайск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский районы Ростовской области. С 6 окт. 2011 г. епархия входит в состав образованной в тот же день Донской митрополии. Ростов-на-Дону разделен на 6 благочиннических округов: Центральный, Восточный, Юго-Восточный, Западный, Северный, Северо-Западный; в епархии также существуют Таганрогский, Азовский городской, Азовский районный, Батайский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Новочеркасский благочиннические округа. Кафедральные города - Ростов-на-Дону (с 2011 также центр Донской митрополии) и Новочеркасск. Кафедральные соборы - в честь Рождества Пресв. Богородицы в Ростове-на-Дону и Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в Новочеркасске. Епархиальный архиерей и Глава Донской митрополии - митр. Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов; до 8 окт. 2011 в сане епископа). К 15 июня 2020 г. в епархии насчитывалось 2 мон-ря (мужской и женский), скит, монастырское подворье, 162 прихода; в клире состояли 275 священников и 23 диакона.

При ЕУ действуют комиссии Донской митрополии архитектурно-искусствоведческая и по канонизации святых; работают епархиальные комиссии: попечительская, контрольно-ревизионная, пастырская по рассмотрению вопросов церковного брака и молитвенного поминовения лиц, живот самовольно скончавших; имеются отделы: архитектурно-строительный, информационный, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, по взаимоотношениям Церкви и общества, по делам молодежи и миссионерскому служению, по работе с казачеством, по тюремному служению, по церковной благотворительности и социальному служению, религиозного образования и катехизации; работают епархиальный суд, контрольно-аналитическая служба, служба протокола Главы Донской митрополии, юридическая служба, бухгалтерия, канцелярия, епархиальный склад, древлехранитель, епархиальный координатор грантового конкурса «Православная инициатива».

Предыстория

Территория совр. Р. и Н. е. имеет сложную историю формирования. В 1937 г. учреждена Ростовская обл.; в 1943 г. возобновлена Ростовская епархия, в состав к-рой вошла прекратившая существование в 1936 г. Ростовская и Таганрогская епархия, а также часть бывш. Донской и Новочеркасской епархии. Предысторию Донской и Новочеркасской епархии см. в статье о ней (разд. «Христианство на территории Д. и Н. е. до образования епархии»).

Предыстория центральной в адм. смысле части Р. и Н. е. связана с завоеванием и освоением сев.-вост. Приазовья по инициативе царя Петра I Алексеевича и с заселением Новороссии имп. Екатериной II Алексеевной. Первые попытки закрепления в сев.-вост. Приазовье относятся к 1637 г., когда донскими казаками была захвачена тур. крепость Азак (Азов). Через эту крепость проезжали, следуя на Восток и обратно, иерархи Русской Церкви (История Дона. 1965. С. 90). В Азаке существовала греч. ц. во имя св. Иоанна Предтечи (Савельев. 1916. С. 201; Левитский Г., прот. Монастырское урочище или Монастырский городок // Донские войсковые ведомости. 1866. № 22. С. 112-113). Предположительно храм был построен в 1471 г. (см. в ст. Азовский во имя Иоанна Предтечи мужской монастырь), однако Е. П. Савельев считал храм более древним (Савельев. 1916. С. 201). После взятия Азака в 1637 г. казаки по обету возродили Иоанно-Предтеченскую ц., а также построили Никольскую ц. (Левитский Г., прот. Монастырское урочище: Ист. очерк // Донские войсковые ведомости. 1861. № 47. С. 220-221; № 48/49. С. 226-227), к-рая выполняла функции часовни без антиминса. В 1641 г. Азов был возвращен Османской империи.

В результате Азовского похода 1696 г. царем Петром I вновь был взят Азак. Разрабатывая стратегию освоения сев.-вост. Приазовья, царь реализовал идею Иерусалимского патриарха Досифея II Нотары, который в 1700 г. предлагал сделать Азов торговым городом и учредить там епархию (Покровский. 1913. С. 48-49). В 1701 г. царь лично, без соборного решения рус. иерархов, учредил 1-ю в Приазовье самостоятельную епархию, названную Азовской и Донской (Там же. С. 48). Епархиальным архиереем был определен митр. Парфений (Небоза) (Акты Донецкого Предтечиева мон-ря / Сост.: свящ. Яблоновский Г. // Воронежская старина. Воронеж, 1904. Вып. 4. С. 248; Никольский П. Мат-лы по истории монашества на Дону // Там же). Резиденцией митрополита по указу Петра I назначен построенный в 1700 г. на месте разрушенной во время взятия Азова в 1696 г. греч. ц. во имя св. Иоанна Предтечи азовский во имя Иоанна Предтечи муж. мон-рь. Кроме монастыря после 2-го Азовского похода по указу царя в сев.-вост. Приазовье были основаны и построены: соборная ц. в честь Похвалы Пресв. Богородицы в мечети турецкой крепости Азак (1696) и Троицкая ц. в Троицкой крепости на Таганьем Роге (ныне Таганрог) (1699) (Филевский. 1898. С. 63). Предпринятые царем Петром I попытки устройства церковной жизни в сев.-вост. Приазовье не увенчались успехом. Продолжение русско-турецких войн и заключение в 1711 г. Прутского мира, по которому Азов и Таганрог отошли Турции, стали причинами прекращения церковной жизни в регионе. Только в 1739 г. Азов окончательно отошел России и по настоянию Воронежского еп. Иоакима (Струкова) был включен в состав Воронежской епархии (Покровский. 1913. С. 171-172). В 1770 г. последовал повторный указ о присоединении Азова и Таганрога к Воронежской епархии (Там же. С. 501).

Во 2-й пол. XVIII в. началось активное заселение Новороссии. 22 марта 1764 г. образована Новороссийская губ., в состав к-рой вошли земли сев.-вост. Приазовья. После заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей (1774) 14 февр. 1775 г. была учреждена Азовская губ., включившая сев.-вост. Приазовье. 9 февр. 1775 г. учреждена Славянская и Херсонская епархия (с 1783 Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия, название впосл. неоднократно менялось; см. Днепропетровская и Павлоградская епархия), ставшая центром церковной жизни региона. В 1761 г. по приказу имп. Елизаветы Петровны основана крепость в честь Св. Димитрия Ростовского (Кузнецов. 2002. С. 48), которая стала предтечей Ростова-на-Дону. До 1919 г. церкви сев.-вост. Приазовья входили в состав Екатеринославской епархии.

В мае 1910 г. Ростовская городская дума поднимала вопрос перед Синодом об учреждении в сев.-вост. Приазовье самостоятельной епархии с центром в Ростове-на-Дону. Однако Синод не рассмотрел обращение думы. Учреждение в 1911 г. Таганрогского викариатства Екатеринославской и Мариупольской епархии не удовлетворило граждан Таганрога, желавших учреждения самостоятельной епархии, и городскую власть Ростова-на-Дону, с точки зрения которой именно Ростов-на-Дону должен был стать центром викариатства. Решение Синода не удовлетворило и войсковое правительство Области Войска Донского, на территории которой находилось вик-ство.

В 1912 г. по инициативе таганрогского городского головы И. Е. Платонова был поставлен вопрос об образовании самостоятельной Приазовской епархии с центром в Таганроге. Заручившись поддержкой архиеп. Донского и Новочеркасского Владимира (Синьковского (Сеньковского)), наказной атаман Войска Донского направил соответствующее прошение в Синод, однако оно было отклонено. В февр. 1913 г. по инициативе гласного Ростовской городской думы И. С. Кошкина в Синод было направлено ходатайство об учреждении самостоятельной Азовской епархии с центром в Ростове-на-Дону. Необходимость ее учреждения объяснялась значительным числом правосл. населения Ростова-на-Дону и примыкающего к нему г. Нахичевань-на-Дону (ныне район Ростова-на-Дону), удаленностью от епархиального города Екатеринослава (в 1926-2016 Днепропетровск, ныне Днепр, Украина), отсутствием «торжественного епископского богослужения в благолепных храмах» и распространением сектантства (К. 1914. С. 2). 21 марта 1913 г. Синод рассмотрел поданное Кошкиным прошение, постановив передать его «на заключение» еп. Екатеринославскому и Мариупольскому Агапиту (Вишневскому) и на обсуждение епархиального съезда. Съезд признал, что удовлетворение ходатайства Кошкина «нанесет большой материальный ущерб Екатеринославской епархии». Еп. Агапит присоединился к мнению съезда. Синод, сообщив решение съезда и еп. Агапита Ростовской городской думе, указал, что «находит соответственным» учредить в Ростове-на-Дону вик-ство «с предоставлением епископу особых полномочий» (Там же). 25 февр. 1914 г. городская дума, заслушав указ Синода и доклад Кошкина, признала желательным учреждение в Ростове-на-Дону викариатства «с особыми полномочиями» и постановила выделить из городского бюджета единовременно на постройку дома для епископа и канцелярии 25 тыс. р., а на содержание епископа и канцелярии ежегодно отчислять по 12 тыс. р. По получении гарантий финансирования в Синоде с 1915 г. началась разработка проекта учреждения самостоятельной Приазовской епархии с викарной кафедрой в Ростове-на-Дону. Этому способствовало образование «Комиссии по вопросу об увеличении в Российской Церкви числа епархий и о более удобном распределении границ некоторых существующих ныне обширных епархий», которую возглавил Петроградский митр. Питирим (Окнов) (РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 4. Д. 111. Л. 2). 6-11 июля 1916 г. Синод по результатам работы комиссии постановил выделить Ростовский и Таганрогский округа, входившие в состав Екатеринославской епархии, в самостоятельную Приазовскую епархию (архиерей должен был титуловаться «Приазовским и Таганрогским»), епархиальным городом Приазовской епархии избрать Таганрог, а в Ростове-на-Дону «по изыскании на это средств» учредить полусамостоятельное вик-ство. Хозяйственному управлению Синода поручалось разработать законопроект об утверждении Приазовской епархии и Ростовского вик-ства при ней (Там же. Л. 2-2 об.). 9 авг. 1916 г. наказной атаман Войска Донского гр. М. Н. Граббе ходатайствовал перед митр. Питиримом «о содействии к возможно скорому» разрешению вопроса об учреждении Приазовской епархии (Там же. Л. 3 об.). Однако самостоятельная Приазовская епархия учреждена не была. Указом от 30 сент. 1916 г. Синод предписал духовенству 5 благочиннических округов Екатеринославской епархии, входивших в состав Области Войска Донского, «состоять в ведении» Приазовского и Таганрогского епископа (в указанное время - сщмч. Иоанн (Поммер); фактически стал титуловаться «Приазовским и Таганрогским» с 5 окт. того же года) (Екатеринославские ЕВ. 1916. № 32. Офиц. отд. С. 548-549). Архиерей должен был руководствоваться типовой «Инструкцией викарным епископам с особыми в епархиях полномочиями» (опубл.: ЦВед. 1916. № 40. С. 357-359).

Ростовская и Таганрогская епархия в 1919 - нач. 1920 г.

Вопрос об учреждении самостоятельной Ростовской и Таганрогской епархии на неподконтрольных большевикам землях Всевеликого Войска Донского был поднят во время гражданской войны, в мае 1919 г., на Юго-Восточном рус. церковном Соборе (ЮВРЦС) в Ставрополе. На Соборе председательствовал митр. Донской и Новочеркасский Митрофан (Симашкевич; избран Собором председателем Временного высшего церковного управления на Юго-Востоке России), присутствовали еп. Приазовский и Таганрогский Арсений (Смоленец) и представлявший интересы Приазовского и Таганрогского вик-ства профессор Донского (Варшавского) ун-та П. В. Верховский. Обосновывая необходимость преобразования Приазовского и Таганрогского викариатства в самостоятельную епархию, Верховский указывал на следующие обстоятельства: этот вопрос возник давно, но принятию положительного решения помешали революционные события 1917 г.; вик-ство «обнимает собой компактную территорию в 5 благочиннических округов, удобно превращающуюся в самостоятельную епархию»; обладающий широкими полномочиями Таганрогский викарий, согласно синодальной инструкции, «не ведает лишь дел бракоразводных, судебных и метрических», что «мешает ведению дел местного церковного управления», а предоставление викарию перечисленных полномочий «равносильно дарованию епархии самостоятельности»; в случае учреждения самостоятельной епархии, о чем ходатайствовало и Ростовское городское самоуправление, «последним будут предоставлены епархии участок земли и все необходимые на это дело средства» (цит. по: Крячко. 2012. С. 177). 22 мая 1919 г. ЮВРЦС утвердил преобразование Приазовского и Таганрогского вик-ства в самостоятельную Ростовскую и Таганрогскую епархию, ее границы совпадали с границами вик-ства, архиерей должен был пребывать в Ростове-на-Дону. На Ростовскую кафедру назначен еп. Арсений (Смоленец).

После завершения ЮВРЦС и возвращения Ростовского еп. Арсения из Ставрополя в Ростове-на-Дону был учрежден епархиальный совет (окончательно сформирован не был из-за затруднений, вызванных гражданской войной). Он разместился на подворье ростовского собора в честь Рождества Пресв. Богородицы.

Вероятно, этот собор получил статус кафедрального летом 1919 г. (впервые упом. в офиц. документе как кафедральный 20 сент. 1919 (ГА Ростовской обл. Ф. 226. Оп. 21. Д. 464а. Л. 13)). Указом еп. Арсения от 24 авг. 1919 г. ростовская Александро-Невская ц. по ходатайству церковно-попечительского совета получила статус собора (Там же. Д. 106. Л. 29 об.).

Духовное образование

Первое упоминание о Ростовском ДУ относится к 1829 г. (Там же. Оп. 19. Д. 976. Л. 86 об.). Уездное Ростовское ДУ находилось в 4 комнатах нижнего этажа Трехсвятительской ц., к-рая выполняла функции теплого храма при соборе в честь Рождества Пресв. Богородицы и находилась в его ограде (Там же. Л. 86 об., 94-94 об.; Д. 521. Л. 53, 61, 68). Последний раз Ростовское ДУ упоминается в 1834 г. (Там же. Д. 521. Л. 53). Вероятно, в 1835 г. Ростовское ДУ упразднили, объединив с Мариупольским, новое здание к-рого было построено в 1831 г.

После образования Ростовской и Таганрогской епархии еп. Арсений (Смоленец) 1 авг. 1919 г. ходатайствовал перед архиеп. Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем; 7 апр. 1919 возведен в сан митрополита; вероятно, из-за военных действий известие об этом не получил и продолжал титуловаться архиепископом) о возможности обучения детей духовенства новой епархии в духовных учебных заведениях Новочеркасска. 12 авг. того же года Правление Донской ДС согласилось обучать юношей Ростовской епархии (Там же. Ф. 352. Оп. 3. Д. 100. Л. 1, 18 об.). Правительство Всевеликого Войска Донского пошло навстречу митр. Митрофану и еп. Арсению, распорядившись постепенно освободить главный корпус Донской ДС, в к-ром со времен первой мировой войны располагалось общежитие писарей и воинских команд. Начало приемных и переводных экзаменов в 1919/20 уч. г. было назначено на 19 авг. 1919 г., начало занятий - на 2 сент. Однако по распоряжению исполнявшего должность ректора Донской ДС архим. Григория (Васильева) начало учебного года было отложено до 2 окт., т. к. он принял «во внимание тяжелые и тревожные обстоятельства, переживаемые краем, и необходимость окончить полевые работы, а призванным на службу дать возможность до конца исполнить свой долг перед Родиной» (цит. по: Шадрина. 2019. С. 203). После установления в нач. 1920 г. в регионе советской власти Донская ДС прекратила существование.

Крестный ход

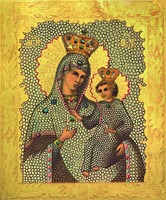

В 1851 г. Синод с одобрения имп. Николая I Павловича разрешил ежегодно совершать крестный ход с Аксайской иконой Божией Матери. 13 авг. святыню из ст-цы Аксайской (ныне г. Аксай) переносили в Новочеркасск, 1 окт.- обратно в станицу. 5 авг. 1866 г. в связи с эпидемией холеры и тифа в Ростове-на-Дону с согласия архиеп. Донского и Новочеркасского Иоанна (Доброзракова) в город из ст-цы Аксайской была принесена Аксайская икона, «и с того времени болезнь ослабела и начала прекращаться» (РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 560. Л. 1). В связи с этим жители Ростова-на-Дону ходатайствовали о разрешении ежегодного крестного хода с иконой. 12 окт. 1867 г. было получено разрешение военного министра и правления Войска Донского, а 15 нояб. 1867 г.- Синода (Там же. Л. 3, 5). Крестный ход из ст-цы Аксайской в Ростов-на-Дону совершался в 1-е воскресенье после Преполовения Пятидесятницы, святыня 2 недели пребывала в городе, затем ее торжественно переносили в станицу (Там же. Л. 5 об.; Оп. 152. Д. 644. Л. 1). В июле 1871 г. прихожане Софиевской ц. г. Нахичевань-на-Дону (храм уничтожен в 30-х гг. XX в.) начали ходатайствовать о разрешении пребывания в их храме в течение 2 дней Аксайской иконы на обратном пути крестного хода - из Ростова-на-Дону в ст-цу Аксайскую (РГИА. Ф. 796. Оп. 152. Д. 644. Л. 1). Разрешение светских и церковных властей было получено в 1872 г. (Там же. Л. 6-7). Крестный ход с Аксайской иконой совершался в Ростовской и Таганрогской епархии до кон. 20-х гг. XX в. (после уклонения большей части духовенства епархии в обновленчество крестные ходы организовывали раскольники).

Ростовская и Таганрогская епархия в 1920 - 2-й пол. 30-х гг. XX в.

Со времени учреждения епархии до янв. 1920 г. ее территория контролировалась Всевеликим Войском Донским. 10 янв. 1920 г. Ростов-на-Дону был занят Красной Армией, в нач. марта в регионе была окончательно установлена советская власть. В 1920 г. Область Всевеликого Войска Донского была упразднена, на части ее земель образована Донская обл. с центром в Ростове-на-Дону; Таганрогский окр. отнесен к Донецкой губ. УССР, однако в церковном отношении приходы на его территории остались в подчинении Ростовской епархии. Таганрогский окр. был возвращен в состав Северо-Кавказского края РСФСР в нояб. 1924 г. (Кринко, Татаринов. 2014. С. 641).

После установления советской власти на территории епархии началась реализация декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», для чего 16 авг. 1920 г. была образована Комиссия по отделению церкви от гос-ва при Областном отделе юстиции Донисполкома (ГА Ростовской обл. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 70. Л. 23). С авг. 1920 по янв. 1921 г. в результате деятельности комиссии было национализировано все имущество церквей Ростова-на-Дону и Ростовского окр. (Там же. Ф. Р-1220. Оп. 1. Д. 36. Л. 18). В кон. нояб. 1920 г. во исполнение инструкции «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»» был упразднен епархиальный совет, одновременно учрежден «Совет православных приходов Ростовской-на-Дону епархии» (Там же. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л. 12-12 об.). Председатель Комиссии по отделению церкви от гос-ва при Донисполкоме А. В. Карагичев корректно относился к религ. орг-циям (Там же. Оп. 1. Д. 487. Л. 141-142 об.) и взаимодействовал с прот. П. Верховским (после принятия в 1920 священного сана уволен из ун-та). В 1922 г. Карагичев отмечал, что прот. П. Верховский «...вполне точно понял и истолковал юридическое содержание и государственное значение» декрета, активно участвовал в работе Комиссии по отделению церкви от гос-ва и позднее Донюста, работа протоиерея была «полезна» для комиссии, он являлся «посредником» между нею и духовенством Ростова (Арх. УФСБ РФ по Ростовской обл. Д. П-59205. Т. 8. Л. 283 об.- 284). В июне 1921 г. благодаря прот. П. Верховскому при ростовском кафедральном соборе началась организация «преподавания христианского вероучения всем желающим верующим своего прихода» (ГА Ростовской обл. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л. 20).

По сравнению с дореволюционным периодом к 1921 г. количество приходов на территории Ростовской епархии осталось практически неизменным. В 1913 г. в Таганрогском вик-стве насчитывался 81 приход (Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г. Екатеринослав, 1914. С. 347-430). В 1921 г. в Ростовской епархии было 4 благочиннических округа и 83 церкви: в 3 благочиниях насчитывалось 65 храмов (ГА Ростовской обл. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л. 13-14), в Таганрогском градском благочинии - 18 храмов.

4 марта 1922 г. в Ростове-на-Дону при Донисполкоме была учреждена Комиссия по изъятию церковных ценностей под председательством секретаря Донкомпомгола, члена ВЦИК А. И. Муралова. В течение 5 дней комиссия вела переговоры с духовенством Ростова-на-Дону. На одной из встреч представитель Ростовского еп. Арсения (Смоленца) прот. Константин Молчанов заявил, что изъятие церковных ценностей в пользу голодающих «не противоречит религиозным воззрениям и обрядам» и что духовенство возьмет на себя обязательство разъяснить прихожанам значение декрета (Шадрина, Табунщикова. 2013. С. 16).

Изъятие церковных ценностей из храмов епархии началось 11 марта 1922 г. с ростовского кафедрального собора в честь Рождества Пресв. Богородицы. При попытке изъять ценности прихожане собора избили членов комиссии. Решающую роль в прекращении избиения сыграли протоиерей собора Иоанн Цариненко и протодиак. Димитрий Новочадов, последний спас жизнь председателю комиссии Муралову и неск. ее членам, к-рых он провел в алтарь (Суд над еп. Арсением // Трудовой Дон. 1922. 30 авг. С. 2-3; Арх. УФСБ РФ по Ростовской обл. Д. П-53110. Л. 163-165 об.). После этого инцидента изъятие церковных ценностей было приостановлено на несколько дней. 12 марта 1922 г. в газ. «Трудовой Дон» опубликован приказ Донисполкома, разъясняющий смысл изъятия церковных ценностей и его правомочность с т. зр. советского законодательства. 14 марта 1922 г. Муралов опубликовал в той же газете обращение к народу, после чего процесс изъятия возобновился. Первый этап кампании завершился 21 марта 1922 г. За исключением инцидента в ростовском кафедральном соборе, конфискация ценностей проходила без существенных эксцессов, при этом «по наставлению комиссии» верующим предоставлялась возможность заменять предметы культа равноценным количеством золота или серебра. По завершении 1-го этапа изъятия церковных ценностей в Донской обл. была проведена агитационная кампания, в рамках к-рой на предприятиях, в военных частях и учебных заведениях принимались резолюции о необходимости конфисковать церковные ценности в помощь голодающим. Второй этап изъятия начался 1 мая 1922 г., был отмечен фактами сокрытия церковных ценностей и сопротивления верующих. Наибольшее сопротивление конфискации ценностей оказывали прихожане-крестьяне храмов бывш. Таганрогского окр., в указанное время относившегося к Донецкой губ. УССР. На территории Донской обл. церковные ценности продолжали реквизировать до кон. авг. 1922 г. Изъятие церковных ценностей в бывш. Таганрогском окр. официально завершилось 23 июня 1922 г., однако в кон. 1923 - нач. 1924 г. здесь имело место «доизъятие».

Эксцессы 2-го этапа изъятия церковных ценностей послужили поводом для привлечения к суду Ростовского еп. Арсения (Смоленца) и группы верующих. 11 авг. 1922 г. в Ростове-на-Дону в здании театра К. Маркса началось публичное слушание дела еп. Арсения «по обвинению в контрреволюции, сопротивлении исполнения декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей и контрреволюционной пропаганде и агитации» (Суд над еп. Арсением // Трудовой Дон. 1922. 24 авг. С. 2). Вместе с архиереем перед судом предстали 36 чел. (прот. К. Молчанов, ключарь ростовского кафедрального собора прот. И. Цариненко и др. духовные лица и миряне). Еп. Арсению ставились в вину призывы к духовенству не участвовать в изъятии церковных ценностей, организация беспорядков при попытке реквизировать ценности из кафедрального собора, участие архиерея в ЮВРЦС. Прот. К. Молчанова обвиняли в том, что во время пребывания белых войск в Донской обл. он вместе с еп. Арсением преподнес ген. А. И. Деникину икону вмч. Георгия Победоносца «в знак победы над большевиками», а также в том, что он сотрудничал с ж. «Церковь и жизнь». Прот. И. Цариненко и 2 мирян обвинили в «организации беспорядков» (Там же). В результате 9-дневного процесса еп. Арсений был признан виновным «в сознательном участии в контрреволюционных действиях, недонесении властям о контрреволюционной организации… в сопротивлении распоряжениям рабоче-крестьянской власти и распространении воззваний патриарха Тихона о сопротивлении изъятию церковных ценностей» (Там же. 1 сент. С. 2). Его приговорили к расстрелу, но, «приняв во внимание искреннее раскаяние и амнистию ВЦИК» по случаю годовщины Октябрьской революции, ревтрибунал заменил расстрел 10 годами тюремного заключения «со строгой изоляцией». Остальные подсудимые были приговорены к разным срокам тюремного заключения (нек-рые - условно) (Там же).

Предпосылкой для распространения обновленчества на территории Ростовской и Таганрогской епархии стало несогласие части духовенства с позицией еп. Арсения (Смоленца) по вопросу изъятия церковных ценностей. 26 апр. 1922 г. на собрании духовенства и мирян Ростова и Нахичевани-на-Дону был создан временный исполнительный комитет (Табунщикова, Шадрина. 2015. С. 16-17). 14 мая 1922 г. еп. Арсений издал указ с требованием «не входить в сношения с самочинным бюро». 17 мая исполнительный комитет в газ. «Трудовой Дон» опубликовал «Воззвание против князей церкви», в к-ром содержался призыв к приходскому духовенству признать власть комитета (признание осуществлялось путем дачи подписки). К 20 мая большинство священно- и церковнослужителей Ростовского окр. дали требовавшуюся подписку. К 30 мая 1922 г. программа комитета приняла ярко выраженный обновленческий характер. К 14 июня аналогичные комитеты были созданы в Азове и Таганроге (Там же. С. 18-19). Вероятно, в том же месяце сочувствовавшее обновленчеству духовенство Ростовской епархии просило временно возглавить епархию Аксайского еп. Митрофана (Гринёва), однако он ответил отказом, объяснив его несогласием с обновленческой программой, принятой комитетом. Во 2-й пол. июня комитет начал формировать группу делегатов для поездки в Москву с целью «ознакомления с работой» обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ). В качестве делегатов комитетом рассматривались видные ростовские священнослужители, в т. ч. прот. Иоанн Жежеленко, протоиерей Никольской ц. Алексий Трифильев и протодиакон кафедрального собора Д. Новочадов. Однако названные священнослужители, получив предложение войти в делегацию, 31 июля 1922 г. подали в комитет заявление с категорическим отказом признавать ВЦУ «по долгу христианской совести». 21 июля 1922 г. временное управление Ростовской епархии ВЦУ вверило обновленческому Царицынскому еп. Модесту (Никитину) (Лавринов. 2016. С. 382).

В авг. 1922 г. от обновленческого исполнительного комитета отделилась община Никольской ц. Ростова-на-Дону. Ее члены заявили, что община относится к юрисдикции К-польского патриарха, при этом за богослужением помимо него поминались пребывавший под арестом патриарх Московский и всея России свт. Тихон (Беллавин) и еп. Арсений (Смоленец) (Арх. УФСБ РФ по Ростовской обл. Д. П-53110. Л. 190-190 об.). К окт. 1922 г. от ростовского обновленческого комитета и еп. Модеста отделились еще 3 ростовских прихода. Они объединились в «религиозный союз» под названием «Единая Святая Соборная Апостольская Церковь» (Там же. Л. 10, 198-199).

7 сент. 1922 г. еп. Модест (Никитин) прекратил временно управлять обновленческой Ростовской епархией. 15-18 нояб. того же года в Александро-Невском соборе Ростова-на-Дону состоялся I обновленческий съезд духовенства и мирян Ростовской и Таганрогской епархии. Председательствовал на съезде проживавший с 1922 г. в Таганроге и под давлением Донского отд-ния ГПУ уклонившийся в раскол Прилукский еп. Феофилакт (Климентьев). 16 нояб. съезд избрал его временно управляющим епархией и председателем созданного тогда же Ростовского ЕУ. Очевидно, вслед. разногласий между обновленческими группировками «Живая церковь» и «Союз церковного возрождения» (ко времени проведения Ростовского съезда под влиянием властей группировки примирились, но до Ростова, вероятно, известие об этом еще не дошло) съезд признал Ростовскую епархию автономной, не подчиняющейся ВЦУ, и отказался от проведения в жизнь постановлений, выработанных в авг. 1922 г. на съезде «Живой церкви» в Москве и предписанных ВЦУ к выполнению на местах (ГА Ростовской обл. Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. Л. 1-28 об.). Для реализации требуемого властями «обновления» Церкви съезд утвердил программу, выработанную на собраниях ростово-нахичеванского духовенства 5 и 31 июля 1922 г.

В кон. 1922 - нач. 1923 г. по инициативе Донского отд-ния ГПУ были арестованы сопротивлявшиеся обновленчеству клирики Ростовской и Таганрогской епархии прот. А. Трифильев, свящ. Павел Чехранов и протодиак. Д. Новочадов. Вместе с ними были арестованы и осуждены представители духовенства Донской и Новочеркасской епархии: Аксайский еп. Митрофан (Гринёв) и священники Владимир Волагурин и Иоанн Артемьев, открыто выступившие против обновленческого Донского еп. Мелхиседека (Николаева) (Арх. УФСБ РФ по Ростовской обл. Д. П-53110). Упомянутые духовные лица отбывали заключение в СЛОН.

После обновленческого собора, заседавшего в Москве 29 апр.- 9 мая 1923 г., все приходы Ростова-на-Дону признали раскольничий синод (до 8 авг. 1923 именовался Высшим церковным советом (ВЦС)) (ГА Ростовской обл. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д. 17. Л. 467). 14 июня 1923 г. в ростовском кафедральном соборе состоялся обновленческий съезд духовенства и мирян, на котором выступали видные обновленцы прот. В. Чернявский (участвовал в московском раскольничьем соборе 1923 г.) и прот. А. Гурич. Они сообщили съезду о постановлении собора о переходе на новый стиль, подтвердили принадлежность ростовского духовенства к «умеренному обновленчеству» и призвали руководствоваться программой «Союза общин древлеапостольской церкви» (СОДАЦ) «с правом самоопределения по церковным вопросам, не внося никаких изменений в богослужение и сохранив славянский язык в возможно полной мере» (Ростовский н-Д епархиальный съезд // Трудовой Дон. 1923. 21 июня. С. 5). Съезд избрал епархиальным архиереем еп. Феофилакта (Климентьева) с титулом «Ростовский и Азовский» (был назначен ВЦУ или ВЦС епархиальным архиереем с тем же титулом в мае 1923 (Лавринов. 2016. С. 554)). Также съезд постановил пригласить в Ростов-на-Дону главу СОДАЦ прот. А. И. Введенского «для прочтения ряда лекций по апологетике и вопросам церковного обновления» (Ростовский н-Д епархиальный съезд // Трудовой Дон. 1923. 21 июня. С. 5). В сент. 1923 г. Введенский провел в городе диспут (Церковь мертвая и еле живая: Диспут в саду Луначарского // Советский юг. 1923. 25 сент. С. 2).

11 авг. 1923 г. оставшийся верным канонической Церкви ростовский прот. И. Цариненко писал патриарху о том, что в Ростове «ныне ни одной православной церкви, исключая Греческую, в которой служба совершается на греческом языке, что составляет скорбь верующих русских людей, посещающих эту церковь», верность Патриаршей Церкви сохранили лишь 2 ростовских протоиерея и 2 находившихся в заключении священника, а «Православной службы, кроме греческой, в г. Ростове нет» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 210. Л. 1-1 об.).

9 сент. 1923 г. еп. Феофилакт (Климентьев) скончался. В том же месяце на Ростовскую и Азовскую раскольничью кафедру был определен «архиепископ» Назарий (Андреев), возглавлявший ее до окт. 1925 г. В дальнейшем Ростовскую обновленческую кафедру занимали «митрополит» Ростовский и Северо-Кавказский Константин Спасский (10 окт. 1925 - 2 февр. 1927) и «митрополит» Ростовский и Кавказский (с марта 1934 Ростовский и Азово-Черноморский) Петр Сергеев (2 февр. 1927 - 24 сент. 1937).

6-7 сент. 1927 г. в Александро-Невском соборе состоялся последний обновленческий епархиальный съезд духовенства и мирян, констатировавший неустойчивое положение обновленцев в Ростовской епархии: в Ростове им принадлежали лишь Александро-Невский собор, Всехсвятская ц. и 2 часовни.

В 1924-1934 гг. обновленческая Ростовская епархия входила в состав раскольничьей Северо-Кавказской (в 1927-1929 Кавказской) митрополии (митрополичьего округа), в 1934-1937 гг.- в состав Азово-Черноморской митрополии. Центром обновленческой митрополии был Ростов-на-Дону. Кафедральным собором митрополии до закрытия в 1936 г. являлся ростовский Александро-Невский собор (Табунщикова, Шадрина. 2013. С. 302). С 24 нояб. 1924 по 10 окт. 1925 г. раскольничьей митрополией руководил Московский «митрополит» Серафим (Руженцев), затем - главы обновленческой Ростовской епархии.

К 14 июня 1922 г. в Таганроге был создан исполнительный комитет, подчинявшийся Ростовскому обновленческому комитету. Первый обновленческий съезд духовенства и мирян в Таганроге прошел 9 нояб. 1922 г. по предложению Ростовского раскольничьего ЕУ. Съезд учредил церковный комитет, в дальнейшем взявший на себя функции ЕУ. В марте 1923 г. было учреждено Таганрогское вик-ство обновленческой Ростовской епархии, к-рое возглавил еп. Александр (Бялозор (Белозор)). В июне 1923 г. таганрогские приходы добивались образования самостоятельной Таганрогской епархии, но на обновленческом съезде, проходившем 14 июня в Ростове-на-Дону, было решено «просить высший церковный совет не утверждать проект отделения Таганрогского округа» (Ростовский н-Д епархиальный съезд // Трудовой Дон. 1923. 21 июня. С. 5). 30 сент. того же года еп. Александр (Бялозор) был почислен на покой по болезни и поселился в Ейске. В тот же день самостоятельную Таганрогскую обновленческую епархию возглавил Таганрогский и Приазовский «архиепископ» Владимир (Кириллов), тогда же он встал во главе обновленческого Таганрогского ЕУ (Лавринов. 2016. С. 180). Кафедра глав обновленческой Таганрогской епархии располагалась в Успенском соборе Таганрога, одновременно они были настоятелями Крестовоздвиженской архиерейской ц. «Архиепископ» Владимир стремился насаждать в церковной жизни новый стиль, при нем к раскольничьей Таганрогской епархии был присоединен ряд обновленческих приходов Донской и Новочеркасской епархии (Таганрогский фил. ГА Ростовской обл. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 95-95 об., 98-99). Он управлял обновленческой Таганрогской епархией до 5 авг. 1924 г. Затем епархию возглавляли еп. Александр (Бялозор; 5 авг.- 11 нояб. 1924, в. у.) и «епископ» Александр Шубин (11 нояб. 1924 - 1928 (по др. данным, не позднее 10 дек. 1930); 24 авг. 1926 стал «архиепископом»). Обновленческая Таганрогская епархия входила в состав раскольничьей Северо-Кавказской (в 1927-1929 Кавказской) митрополии (митрополичьего округа). В апр. 1926 г. укр. обновленческий синод отделил от Таганрогской епархии в свою пользу 12 приходов Голодаевского благочиния, в результате чего епархия начала испытывать финансовые трудности. С 1 мая она состояла из 31 общины. Эти общины были объединены в 5 благочиний (Там же. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 24. Л. 124-126 об.). В 1928 г. приходы обновленческой Таганрогской епархии воссоединились с раскольничьей Ростовской епархией (по др. данным, обновленческая Таганрогская епархия существовала до дек. 1930 (Лавринов. 2016. С. 76, 601, 659)).

Со времени появления обновленчества в Таганроге расколу активно противостояли прот. Александр Юшков и основанная еп. Арсением (Смоленцом) монашеская община во главе с иеромонахом (с 26 дек. 1924 игумен, с 7 апр. 1925 архимандрит) Иосифом (Черновым). Нек-рые не желавшие подчиняться обновленцам приходы Таганрога и окрестностей окормляли Екатеринославские архиереи.

Григорианский раскол на территории Ростовской епархии распространился во многом благодаря влиянию митр. бывш. Донского Митрофана (Симашкевича) и еп. бывш. Каменского Иннокентия (Бусыгина). В окт. 1925 г. в Ростове-на-Дону состоялся епархиальный съезд духовенства и мирян, участники к-рого постановили выйти из подчинения обновленческому синоду и воссоединиться с Патриаршей Церковью. В том же месяце обновленческий Ростовский архиеп. Назарий (Андреев) принес покаяние в уклонении в раскол патриаршему местоблюстителю митр. сщмч. Петру (Полянскому), был воссоединен с Церковью в сане архиепископа и определен временно управляющим Ростовской епархией. Уже в янв. 1926 г. архиеп. Назарий признал Временный высший церковный совет (ВВЦС) (на допросе в 1928 архиерей заявил, что сделал это по личному предложению Е. А. Тучкова (Он же. 2018. С. 335-335)). 15 марта 1926 г. под председательством архиеп. Назария прошел епархиальный съезд в составе 142 делегатов, признавший ВВЦС законным органом управления. Вскоре в Ростов-на-Дону прибыл еп. Арсений (Смоленец), назначенный заместителем патриаршего местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским) на Ростовскую кафедру. Летом архиеп. Назарий обратился к пастве с воззванием о том, что он, как временно управлявший епархией «до возвращения епископа Арсения, ввиду приезда его в гор. Ростов», считает «долгом сложить с себя жребий архипастырского управления епархией и удалиться на покой» (цит. по: Там же. С. 47). В июле того же года архиеп. Назарий принес покаяние в уклонении в григорианский раскол митр. Сергию (Страгородскому) и был воссоединен с Церковью в сане епископа. Вскоре с Патриаршей Церковью воссоединилось большинство приходов Ростова-на-Дону (в городе до 1927 ВВЦС признавали лишь Владимирская ц. при бывшем Доме трудолюбия (настоятель - прот. Василий Адамов) и Покровская ц.) (Там же. С. 47-48). Несмотря на недолгое пребывание в ведении ВВЦС, архиеп. Назарий положил начало григорианской Ростовской иерархии. Григорианскую Ростовскую кафедру возглавляли архиеп. Назарий (Андреев; янв.- июль 1926), Новочеркасский митр. Митрофан (Симашкевич; авг. 1926 - май 1927, в. у.), еп. Феофан (Прокопович; май 1927 - 1931; до нояб. 1927 в. у., епископ Майкопский), «архиепископ» Смарагд (Яблонев; май 1931 - май 1934 (с 1933 «митрополит»)), «митрополит» Иннокентий (Бусыгин; май 1934 - 18 июня 1935), «архиепископ Каменский и Шахтинский» Анатолий (Кванин; июнь 1935 - 29 июня 1936, в. у.). После ареста последнего григорианской епархией нек-рое время управлял Ростовский епархиальный совет.

По официальным данным, в авг. 1928 г. в Ростове-на-Дону действовали 18 церквей: 10 относились к канонической Церкви, 4 принадлежали обновленцам, 3 - ВВЦС, одна церковь значилась «автокефальной» (Там же. С. 75). После 1931 г. из канонической Церкви в юрисдикцию ВВЦС передан ростовский Софийский храм (закрыт в 1934).

6 июля 1927 г. было учреждено Азовское викариатство Ростовской епархии, которое возглавил еп. Серафим (Силичев). 13 июля того же года еп. Арсений (Смоленец) был назначен на Минскую кафедру, временное управление Ростовской епархией вверено Азовскому еп. Серафиму. 27 окт. того же года он был определен Ростовским и Таганрогским епископом. С 28 окт. того же года до 12 марта 1929 г. также временно управлял Донской епархией, 24 апр. 1929 г. возведен в сан архиепископа. 4 нояб. 1931 г. архиеп. Серафим был арестован. Весь период пребывания на Ростовской кафедре он возносил за богослужением имя только патриаршего местоблюстителя Крутицкого митр. сщмч. Петра (Полянского) и воздерживался от поминовения его заместителя - митр. Сергия (Страгородского). Так же поступало и подчиненное архиеп. Серафиму духовенство. Позднее на допросе архиерей показал, что не считал вопрос поминовения принципиальным, и сослался на угрозы григориан (Там же. С. 64-65). 17 (4?) нояб. 1931 г. временное управление Ростовской епархией было поручено Ейскому еп. Николаю (Амасийскому (Амассийскому)). 22 нояб. 1933 г. он был назначен епископом Ростовским и Таганрогским, в 1934 г. возведен в сан архиепископа, 23 мая 1935 г. арестован. После этого приходы Ростовской епархии окормлял Таганрогский еп. Иосиф (Чернов; Таганрогское викариатство Ростовской епархии было возобновлено с его архиерейской хиротонией 27 нояб. 1932). 27 дек. 1935 г. еп. Иосиф был арестован. В янв. 1936 г. на Ростовскую кафедру назначен архиеп. Дионисий (Прозоровский); он поселился у сестры в пос. Батайск (с 1938 город Ростовской обл.). Однако местные власти отказали ему в прописке и в кон. февр. 1936 г. он был вынужден выехать в Москву к митр. Сергию (Страгородскому) за новым назначением. Вскоре он вернулся в Ростов-на-Дону, где 15 марта того же года был арестован, после чего Ростовская кафедра неск. лет не замещалась.

Ростовская епархия в 1941-2020 гг.

К 1941 г. в Ростовской обл., по офиц. данным, действовал единственный храм - в честь Преображения Господня в хуторе Обуховка Азовского р-на. Во время Великой Отечественной войны значительную часть территории образованной в 1937 г. Ростовской обл. оккупировали нем. и румын. войска. С авг. 1942 г. в Ростовской обл. образовались 3 церковно-адм. центра (фактически все являлись епархиальными управлениями): в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 65. Л. 37-37 об.). В сент. 1942 г. по приказу оккупационных властей для руководства церквами Кавказа, Кубани и Дона при открытом с разрешения оккупантов ростовском соборе в честь Рождества Пресв. Богородицы прот. Вячеслав Сериков (Таганрогский еп. Иосиф (Чернов) в авг. 1942 утвердил его благочинным Ростова-на-Дону) организовал Управление благочинного при кафедральном соборе (Церкви Ростова // Голос Ростова. 1942. № 16). В сент. 1942 г. в Ростов-на-Дону прибыл архиеп. Николай (Амасийский). Оккупированная территория Ростовской обл. была включена нем. властями в состав рейхскомиссариата Украина, поэтому Ростовский архиеп. Николай и Таганрогский еп. Иосиф к кон. 1942 г. присоединились к автономной УПЦ в юрисдикции Московской Патриархии. Архиеп. Иосиф переписывался с Румынским патриархом Никодимом (Мунтяну). Перед освобождением Ростова-на-Дону советскими войсками архиеп. Николая в февр. 1943 г. нем. военные вывезли в Мариуполь. Вместе с ним Ростовскую обл. покинул и прот. В. Сериков.

Посланием митр. Сергия (Страгородского) от 20 марта 1943 г. архиеп. Николай и прот. В. Сериков были осуждены за связь с гитлеровцами (РПЦ и Великая Отеч. война: Сб. церк. док-тов. М., 1943. С. 43-45).

В Новочеркасске - центре прекратившей существование в 1935 г. Донской и Новочеркасской епархии - церковной жизнью управлял Новочеркасский благочиннический совет (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 65. Л. 37-37 об.) во главе с благочинным прот. Митрофаном Долговским (Там же. Д. 64. Л. 23-23 об.; Оп. 4. Д. 266. Л. 8). С авг. 1942 по февр. 1943 г. и с июня по кон. авг. того же года церковной жизнью в Таганроге руководил еп. Иосиф (Чернов).

За время оккупации на территории Ростовской обл. были открыты 243 церкви (по др. данным, к 1944 в регионе действовало 240 храмов (Табунщикова. Количественный анализ. 2015. С. 174)). К церковному служению в 1942 г. вернулось лишь незначительное число клириков, служивших в Ростовской и Донской епархиях до 20-х гг. XX в. Основную часть клира составляли священнослужители, оказавшиеся на территории региона по причине поиска мест при еще не закрывшихся храмах, поселившиеся здесь после отбывания адм. высылки, а также эвакуированные с территорий, на к-рых проходили бои (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 259. Л. 8-8 об.; Оп. 6. Д. 77. Л. 8-8 об.). В 1941-1945 гг. в храмах Ростовской обл. служили священники более чем из 37 областей и республик СССР (Шадрина. 2015).

5 авг. 1943 г. на Ростовскую кафедру был определен прот. Вениамин Воронцов, 9 авг. он был пострижен в монашество, 10 авг. состоялась архиерейская хиротония Елевферия (Воронцова), 6 окт. он прибыл в епархию. При его назначении не были определены границы Ростовской епархии,- очевидно, они совпадали с границами образованной в 1937 г. Ростовской обл.

После освобождения Ростовской обл. советскими войсками активизировалась патриотическая деятельность духовенства. Так, по инициативе прот. Иоанна Васильева были собраны средства на постройку танка «имени Православных Дона» (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 90. Л. 99). Прот. Иоанн развернул активную работу по оказанию помощи госпиталям.

Еп. Елевферий (Воронцов) воссоединял с Церковью клириков, уклонившихся в обновленческий и григорианский расколы. В 1944 г. при регистрации открывшихся в 1941-1944 гг. церквей уполномоченным Совета по делам РПЦ было зарегистрировано 196 клириков Ростовской и Таганрогской епархии, в т. ч. 38 протоиереев, 134 священника, 11 иеромонахов и 13 диаконов. 5 апр. 1946 г. еп. Елевферий был назначен архиепископом Пражским и Чешским, экзархом Московской Патриархии в Чехословакии. 14 апр. 1946 г. во епископа Ростовского и Таганрогского был хиротонисан Серафим (Шарапов). Он ходатайствовал перед патриархом Московским и всея Руси Алексием I (Симанским) об открытии Ростовской ДС. 15 янв. 1947 г. патриарх перенаправил председателю Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпову ходатайство еп. Серафима об открытии семинарии с сообщением о том, что в Ростове-на-Дону «имеется помещение, административный и преподавательский состав, приобретена учебная и фундаментальная библиотека (более 450 томов)». Патриарх дважды (15 янв. и 6 мая 1947) присоединялся к ходатайству Ростовского епископа. Совет по делам РПЦ счел возможным открыть Ростовскую ДС, однако 15 окт. 1947 г. Карпова известили о том, что Совет министров посчитал это «нецелесообразным» (Письма патр. Алексия I. 2009. Т. 1. С. 228-229, 266-267). 30 окт. 1947 г. еп. Серафим был переведен на Ульяновскую кафедру. В тот же день на Ростовскую кафедру назначен еп. Сергий (Ларин). Вместе с ним в Ростов-на-Дону прибыл игум. Пимен (Извеков; указом Ростовского епископа от 9 марта 1948 был назначен секретарем Ростовского ЕУ, ключарем и 2-м священником кафедрального собора в честь Рождества Пресв. Богородицы (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 50-50 об.); в 1971-1990 патриарх Московский и всея Руси). В кон. июня 1948 г. игум. Пимен стал членом епархиального совета. Благодаря еп. Сергию в Ростовской обл. была прекращена деятельность последнего обновленческого священника (Там же. Оп. 4. Д. 68. Л. 23, 29; Д. 241. Л. 2-2 об.). По ходатайству еп. Сергия Ростовская и Таганрогская епархия 24 февр. 1948 г. была переименована в Ростовскую и Новочеркасскую. 19 окт. 1949 г. еп. Сергий был назначен управляющим Житомирской епархией, на Ростовскую кафедру определен еп. Николай (Чуфаровский). В 1950 г. еп. Николаю удалось впервые после войны провести ремонт кафедрального собора (Там же. Оп. 6. Д. 1. Л. 267). 27 марта 1951 г. еп. Николай был перемещен на Рязанскую кафедру.

Митр. Вениамин (Федченков; 27 марта 1951 - 28 нояб. 1955) стремился восполнить нехватку священнослужителей путем приглашения клириков из др. епархий. С 1951 по 1955 г. в клир Ростовской епархии были зачислены священнослужители из 23 областей СССР, большинство из них было выходцами с Зап. Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 янв. 1954 г. из сев. районов Ростовской обл., ряда районов Воронежской и Сталинградской областей была образована Каменская обл. В связи с изменением адм. границ 8 февр. 1954 г. Ростовская и Новочеркасская епархия была переименована в Ростовскую и Каменскую; при этом территория епархии не изменилась. Для восполнения недостатка у клириков богословского образования митр. Вениамин в 1954 г. организовал в Ростове-на-Дону курсы переподготовки духовенства, которые действовали на протяжении 2 лет (Там же. Оп. 4. Д. 6. Л. 90, 92; Д. 11. Л. 27, 28). В течение 1954 г. митр. Вениамин неоднократно просил уполномоченного Совета по делам РПЦ по Ростовской обл. разрешить выпуск печатного органа при Ростовском ЕУ. По мысли митрополита, в этом издании должны были печатать «ежемесячные обзоры жизни местных приходов», богословские и церковно-исторические статьи, а также «материалы об участии церковных приходов Ростовской и Каменской епархии в защите мира» (Там же. Д. 6. Л. 78). Совет по делам РПЦ счел недопустимым выпуск епархиального издания. Митр. Вениамин возобновил проведение в епархии благочиннических съездов: за время его пребывания на Ростовской кафедре состоялось 4 съезда (Там же. Д. 12. Л. 10; Д. 7. Л. 28).

При архиеп. Флавиане (Иванове; 28 нояб. 1955 - 7 окт. 1958), в 1957 г., было получено разрешение проводить экскурсии для иностранных делегаций в кафедральном соборе (Там же. Оп. 6. Д. 1. Л. 290). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 нояб. 1957 г. Каменская обл. была упразднена, населенные пункты, отчужденные от Ростовской обл., были возвращены в ее состав; 26 дек. 1957 г. епархии возвращено название Ростовская и Новочеркасская. Архиеп. Флавиан почил во время пребывания на Ростовской кафедре и был погребен у алтарной стены кафедрального собора.

На время управления Р. и Н. е. архиепископами Иннокентием (Зельницким; 9 дек. 1958 - 16 марта 1961), Никандром (Викторовым; 16 марта - 16 авг. 1961) и Иеронимом (Захаровым; 12 янв. 1962 - 14 дек. 1966) пришлось ужесточение гос. антирелиг. политики (см. в ст. Хрущёв Н. С.). Из 205 действовавших в 1958 г. храмов в 1959 г. был закрыт 31, в 1960 г.- 53, в 1961 г.- 17, в 1962 г.- 22 храма. Закрытие храмов продолжалось и в дальнейшем. Из числа действовавших в 1958 г. 205 храмов в 1963-1969 гг. были закрыты 143 (69,7%). Несколько из оставшихся 62 церквей были закрыты в 70-х гг. (Там же. Оп. 4. Д. 56-129, 175-282; Оп. 6. Д. 1-15, 35-38, 45, 51-52, 54-55, 57-65, 72, 77-83, 87-91, 95-121, 121-130, 134-141, 147-172, 177-180, 185-189).

Вслед. реформы приходского управления (одобрена под давлением властей на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 18 июля 1961 г.) духовенство было фактически устранено от управления приходами, к-рое сосредоточивалось в руках приходских исполнительных органов. Это нередко вызывало частые переводы клириков с места на место. Так, в 60-70-х гг. в Покровской ц. г. Шахты сменилось 14 священников; в Николаевской ц. ст-цы Егорлыкской - 12 священников; в Покровской ц. с. Кагальник Азовского р-на - 7 священников. Разрушение приходской жизни усугублялось рядом мероприятий советского правительства, направленных на ослабление материальной базы Церкви. С целью ограничения доходов церквей власти стремились добиться отмены ежедневных богослужений. В мае 1962 г. такое решение независимо от воли еп. Иеронима (Захарова) принял церковный совет ростовского кафедрального собора (Там же. Оп. 6. Д. 2. Л. 254). Церковная жизнь была ограничена стенами храмов. В докладной записке патриарха и Крутицкого митр. Николая (Ярушевича) на имя Хрущёва от 31 марта 1959 г. при перечислении фактов «оскорбления религиозных чувств» верующих отмечалось, что уполномоченный Совета по делам РПЦ по Ростовской обл. требовал прекращения колокольного звона в церквах Ростова-на-Дону, а также заявил архиеп. Иннокентию (Зельницкому): «Что было месяц тому назад или раньше, или даже вчера, того не может быть сегодня» (Письма патр. Алексия I. 2010. Т. 2. С. 263).

В ходе антицерковной кампании власти организовывали публичные выступления с отречением от Церкви. В марте 1959 г. воспитанник Ставропольской ДС А. И. Орехов, поступивший в семинарию по рекомендации священника Р. и Н. е., оставил семинарию, не проучившись и года, а по возвращении домой опубликовал в районной газете статью «Почему я порвал с религией» (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 7. Д. 15. Л. 17 об.). В рапорте патриарху от 3 сент. 1959 г. архиеп. Иннокентий (Зельницкий) сообщал, что в Сальский райисполком был вызван 85-летний прот. Евгений Износков. От него безуспешно пытались добиться отречения от Бога и снятия сана. Таким же способом местные власти пытались заставить снять сан свящ. Хоминчука. 17 сент. того же года патриарх перенаправил рапорт Ростовского архиерея Карпову с просьбой «дать верный ход действиям уполномоченных» (Письма патр. Алексия I. 2010. Т. 2. С. 279-282). 27 мая 1962 г. в миллеровской районной газ. «Ленинский путь» было опубликовано письмо священника Покровской ц. с. Яново-Шептуховки (ныне Шептуховка) Чертковского р-на И. У. Колесникова «Почему я порвал с верой в бога» (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 189. Л. 112).

13 нояб. 1964 г., после отстранения Хрущёва от власти, патриарх Алексий I передал председателю Совета по делам РПЦ В. А. Куроедову копию прошения верующих Ростова-на-Дону с жалобами на факты притеснения верующих и нарушения их прав. Авторы прошения утверждали, что Ростовский архиеп. Иероним (Захаров) «окончательно разрушил» епархию, работает «в полном контакте с уполномоченным по разложению православной общины и закрытию храмов». Верующие жаловались на сокращение богослужений в кафедральном соборе (службы совершались только в выходные дни, требы - в часовне ежедневно, кроме понедельника и вторника), на запрет несовершеннолетним посещать собор даже в сопровождении родителей, на запрет в епархии крестить детей старше года, на закрытие ряда храмов епархии под предлогом отсутствия у священников регистрации (священники получали отказы в выдаче регистрации). Авторы прошения указывали, что многократно обращались по этим вопросам к епархиальному начальству, но архиеп. Иероним (который, как отмечалось в прошении, «больше живет в Рязани, а не в Ростове») верующих не принял. Из Совета по делам РПЦ патриарх получил ответ, что в вопросе увеличения количества богослужений в ростовском кафедральном соборе «препятствий со стороны уполномоченных Совета не было и не будет» (Письма патр. Алексия I. 2010. Т. 2. С. 464-466).

Архиепископы Никандр (Викторов; † 17 авг. 1961) и Иероним (Захаров; † 16 дек. 1966) почили во время пребывания на Ростовской кафедре и были погребены у алтарной стены кафедрального собора. Архиеп. Иларион (Прохоров; 7 окт. 1967 - 16 дек. 1969) избегал вмешиваться в деятельность церковного совета кафедрального собора и даже Ростовского ЕУ (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 217. Л. 98-99). В 1967 г. в Ростовской епархии числилось 63 прихода (в т. ч. 27 молитвенных домов), были зарегистрированы 68 священников, 9 диаконов (Там же. Д. 187. Л. 10-18).

Ко времени назначения на Ростовскую кафедру еп. Николая (Кутепова; 16 дек. 1969 - 1 дек. 1970) в клире епархии числилось 62 священника, 8 диаконов и 18 псаломщиков (Там же. Д. 217. Л. 165-174). Позднее, характеризуя обстановку в епархии, архиерей отмечал, что за нарушение запретов властей (на земные поклоны, поездки по епархии, причащение детей) он был «назван религиозным фанатиком, мракобесом…», епископа «без конца вызывали к уполномоченному, дебаты с ним шли по пять-шесть часов» (цит. по: Дьяконов. 2018. С. 70). Попытки еп. Николая активизировать церковную жизнь встречали противодействие церковного совета кафедрального собора и членов Ростовского ЕУ. На архиерея поступали многочисленные доносы в различные органы власти. Еп. Николай начал совершать частые богослужения, что вызвало негативную реакцию церковного совета собора. За то, что архиерей совершал богослужения в приходских храмах епархии и предписал священникам часто произносить проповеди, церковный совет обвинял его в «фанатизме» и «кликушестве». Особое возмущение церковного совета вызывало причащение детей. После 1-го месяца пребывания еп. Николая на Ростовской кафедре уполномоченный Совета по делам религий по Ростовской обл. В. Т. Политико поставил перед Советом вопрос «о нецелесообразности дальнейшего оставления» архиерея во главе епархии (ГА Ростовской обл. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 217. Л. 191, 214, 254, 298). Через 11 месяцев еп. Николай был перемещен на Владимирскую кафедру.

С 1 дек. 1970 по 31 мая 1973 г. Ростовскую кафедру возглавлял архиеп. Владимир (Котляров). На 1 янв. 1971 г. в епархии было 65 храмов, 63 священника и 9 диаконов (Там же. Д. 245. Л. 33-40). На 1 янв. 1972 г. числились 62 храма, 59 священников, 8 диаконов (Там же. Л. 58-68).

При архиеп. Иоасафе (Овсянникове 31 мая 1973 - 2 апр. 1982; до 10 апр. 1977 в сане епископа) на 1 дек. 1976 г. в епархии было 63 храма, столько же священников, 7 диаконов (Там же. Д. 287. Л. 28-37), в 1977 г.- 65 священников, 7 диаконов и 8 псаломщиков (Там же. Л. 14); на 10 янв. 1978 г. в епархии 7 священников являлись кандидатами богословия (Там же. Л. 76). На 1 июля 1979 г. в епархии действовали 64 храма, были зарегистрированы 66 священников и 6 диаконов (Там же. Л. 84-90, 115). На 1 янв. 1980 г. количество храмов и число зарегистрированных священников не изменились, диаконов стало на одного больше (Там же. Л. 139-145). Архиеп. Иоасаф скончался во время пребывания на Ростовской кафедре и был погребен у алтарной стены кафедрального собора.

Через год после прибытия на кафедру митр. Владимира (Сабодана; 16 июля 1982 - 27 мая 1992) возобновились посещения кафедрального собора иностранными делегациями (Там же. Л. 189; Д. 377. Л. 1л, 2). В 1985 г. состоялось празднование в честь 125-летия освящения кафедрального собора в честь Рождества Пресв. Богородицы. В числе присутствовавших на торжестве иерархов был Таллинский и Эстонский митр. Алексий (впосл. патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер)). В том же году по случаю 50-летнего юбилея митр. Владимира ростовский кафедральный собор посетил митр. Сурожский Антоний (Блум). 5 мая 1989 г. во епископа Азовского, викария Р. и Н. е., хиротонисан архим. Сергий (Полеткин; ныне митрополит). После его перевода 23 февр. 1993 г. на Самарскую кафедру Азовские викарии не назначались. При митр. Владимире в епархии начало возрождаться монашество. В 1991 г. по постановлению Синода учрежден Иверский жен. мон-рь.

С 23 февр. 1993 по 27 дек. 1995 г. Ростовскую епархию повторно возглавлял митр. Владимир (Котляров). В апр. 1994 г. по инициативе архим. Модеста (Потапова; 1926-2002) был зарегистрирован Старочеркасский Ефремовский в честь Донской иконы Божией Матери мужской монастырь, архим. Модест стал 1-м наместником возрожденной обители. В сент. того же года учреждено Ростовское ДУ с миссионерской направленностью, которое располагалось на подворье кафедрального собора. Оно действовало до 2010 г. В нояб. 1995 г. начали проводить Димитриевские образовательные чтения.

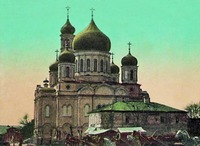

При архиеп. Пантелеимоне (Долганове; 27 дек. 1995 - 27 июля 2011; до 23 февр. 1996 в сане епископа), в 1999 г., завершилось восстановление колокольни кафедрального собора, частично разрушенной в 1942 г. советскими войсками при отступлении. На колокольню были подняты отлитые в Воронеже по заказу администрации Ростова-на-Дону колокола. Колокольню 21 сент. 1999 г. освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время визита в Ростов-на-Дону по случаю празднования 250-летия города. По постановлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева) и Синода от 6 окт. 2010 г. Ростовское миссионерское ДУ было преобразовано в Донскую ДС, патриаршим указом от 18 окт. того же года ректором семинарии назначен архиеп. Пантелеимон.

С 27 июля 2011 г. Р. и Н. е. возглавляет митр. Меркурий (Иванов; до 8 окт. 2011 в сане епископа). В тот же день Синод постановил выделить из Р. и Н. е. Шахтинскую и Миллеровскую епархию, а также Волгодонскую и Сальскую епархию. 6 окт. того же года образована Донская митрополия, в состав к-рой вошли 3 упомянутые епархии. С того же дня Донскую митрополию возглавляет митр. Меркурий.

13 нояб. 2011 г. в Р. и Н. е. прибыл пояс Пресв. Богородицы. С 2013 г. по инициативе митр. Меркурия в 1-е воскресенье сент. в Донском Старочеркасском Ефремовском муж. монастыре проводятся ежегодные торжества, посвященные Донской иконе Божией Матери. 28 марта 2014 г. по ходатайству митр. Меркурия указом Патриарха Кирилла Вознесенскому собору г. Новочеркасска (в прошлом - кафедральный собор Донской и Новочеркасской епархии) присвоен статус Патриаршего, он стал именоваться Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. 6 мая 2015 г. по благословению Патриарха в Ростов-на-Дону передан список Донской иконы Божией Матери. Икона пребывает в кафедральном соборе, перед ней ежедневно совершаются молебны с акафистом. По инициативе митр. Меркурия летом 2016 г. к ведению Комиссии по канонизации святых Донской митрополии отнесены деятельность аналогичных комиссий Волгодонской и Шахтинской епархий, подготовка богослужебных текстов для празднования памяти святых, разработка иконографии, сбор архивных документов для подготовки буд. канонизаций.

2-3 февр. 2016 г. определением Архиерейского Собора РПЦ было совершено общецерковное прославление прав. Павла Таганрогского (Стожкова). Определением Синода от 15 окт. 2018 г. к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской причислен свящ. сщмч. Константин Верецкий (Ростовский). 16 сент. 2018 г. по благословению митр. Меркурия иконописцами под надзором архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии воссоздана утраченная в советский период Аксайская икона Божией Матери (пребывает в Одигитриевской ц. г. Аксай).

С 2011 г. велась подготовка к реставрации кафедрального собора в честь Рождества Пресв. Богородицы в Ростове-на-Дону, тогда же при губернаторе Ростовской обл. создан попечительский совет. В 2013 г. начались реставрационные работы, в ходе к-рых воссоздана историческая живопись, отреставрированы иконы, принесенные в дар храму выдающимися людьми (в частности, написанные игум. Пименом (Извековым)), установлен новый иконостас. Вместе с реставрацией собора было реконструировано епархиальное подворье. 27 окт. 2019 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения кафедрального собора и возглавил в нем литургию. В дар собору Первосвятитель передал старинный список Тихвинской иконы Божией Матери.

С 30 авг. 2019 г. митр. Меркурий в качестве Главы Донской митрополии временно управляет Волгодонской епархией. 11 марта 2020 г. Синод постановил избрать иером. Артемия (Кузьмина) викарием Р. и Н. е. с титулом «Таганрогский». 20 марта 2020 г. митр. Меркурием он был возведен в сан архимандрита, 28 авг. того же года в храме Христа Спасителя в Москве состоялась его архиерейская хиротония, к-рую возглавил Патриарх Кирилл.

В Р. и Н. е. действует Свято-Георгиевская правосл. средняя общеобразовательная школа г. Ростова-на-Дону. Работают духовно-просветительный Донской правосл. центр «София» и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Кириллица».

Меркурий (Иванов Игорь Владимирович; род. 21 янв. 1964, Порхов Псковской обл.), митр. Ростовский и Новочеркасский, Глава Донской митрополии. Из рабочей семьи. В 1981 г. окончил среднюю школу. В 1981-1982 гг. работал медбратом в районной больнице. В 1982 г. поступил в Ленинградский педиатрический медицинский ин-т. В юности был иподиаконом у Псковских архиереев - митр. Иоанна (Разумова) и архиеп. Владимира (Котлярова). 12 марта 1988 г., во время учебы в ин-те, по благословению старца Псково-Печерского мон-ря архим. Иоанна (Крестьянкина) принял монашеский постриг с именем в честь вмч. Меркурия Кесарийского. 15 янв. 1989 г. архиеп. Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Патриарх Московский и всея Руси) рукоположен во диакона. В том же году окончил медицинский ин-т. 6 авг. 1989 г. рукоположен во иерея и назначен штатным священником Никольского собора Калининграда. С 3 апр. 1990 г. настоятель Казанской ц. в пос. Янтарном Калининградской обл. 13 янв. 1991 г. назначен настоятелем Серафимовского храма в г. Светлогорске той же области. 17 нояб. 1992 г. возведен в сан игумена. 5 мая 1993 г. переведен на должность настоятеля храма в честь Рождества Пресв. Богородицы в Калининграде. 5 мая 1996 г. назначен настоятелем строящегося кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. 28 дек. 1999 г. решением Синода избран епископом Зарайским, викарием Московской епархии, управляющим Патриаршими приходами в США. 9 янв. 2000 г. возведен в сан архимандрита. 6 февр. того же года архиерейскую хиротонию архим. Меркурия в московском Богоявления соборе в Елохове возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Еп. Меркурий руководил работами по реставрации и реконструкции Свято-Николаевского патриаршего кафедрального собора Нью-Йорка. Экстерном окончил С.-Петербургские духовные школы. 7 июня 2007 г. Ученым Советом СПбДА удостоен ученого звания кандидата богословия за соч. «Труды блаженного Августина, епископа Иппонийского, как литургический источник». 31 марта 2009 г. освобожден от обязанностей управляющего Патриаршими приходами в США и назначен председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Одновременно назначен настоятелем Патриаршего подворья храмов Высокопетровского во имя святителя Петра, митрополита Московского, мужского монастыря, в к-ром размещался отдел. 26 июня 2009 г. возглавил организованную при Синодальном отделе Комиссию по вопросам духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе, религиозного образования и катехизации, стал членом Редакционного совета по написанию учебника и методических материалов по учебному курсу «Основы православной культуры» для средней школы. С 21 июля также возглавлял вновь образованный Отдел религиозного образования и катехизации Московской городской епархии. 27 июля 2009 г. вошел в состав Межсоборного присутствия РПЦ, 29 янв. 2010 г. избран сопредседателем комиссии Межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного просвещения, с 5 марта 2010 г.- член президиума Межсоборного присутствия РПЦ, с 16 дек. 2010 г.- член комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. 10 окт. 2009 г. в связи с возрождением монашеской жизни в Высокопетровском ставропигиальном мон-ре назначен его наместником (до 26 июля 2012). 25 дек. 2009 г. утвержден членом рабочей группы по подготовке совр. катехизиса РПЦ. 5 марта 2010 г. стал председателем Комиссии по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях, организованной им при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. 22 марта 2011 г. назначен заместителем председателя Комиссии по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях при Патриархе Московском и всея Руси. С дек. 2010 по июль 2011 г. окормлял приходские храмы на территории Северного адм. окр. Москвы (Всехсвятское благочиние).

27 июля 2011 г. назначен епископом Ростовским и Новочеркасским с сохранением должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Решением Синода от 6 окт. того же года назначен Главой новообразованной Донской митрополии, объединяющей Ростовскую, Волгодонскую и Шахтинскую епархии. Одновременно продолжает исполнять обязанности правящего архиерея Р. и Н. е. 8 окт. 2011 г. в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры возведен Патриархом Кириллом в сан митрополита. С 5 окт. 2011 по 29 мая 2013 г. исполнял обязанности ректора Донской ДС в Ростове-на-Дону. Под его руководством были начаты и в 2019 г. успешно завершились работы по реставрации ростовского кафедрального собора в честь Рождества Пресв. Богородицы. Митр. Меркурий внес большой вклад в реализацию решения, принятого Правительством Российской Федерации совместно с религ. орг-циями страны, о начале преподавания в средних школах с 2012/13 уч. г. курса «Основы религиозных культур и светской этики», в т. ч. учебного модуля «Основы православной культуры». Был членом Межведомственного совета по обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/13 уч. г. во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 11 янв. 2013 г. возглавил Межведомственную комиссию по оценке результатов и выработке инициатив по дальнейшему эффективному развитию Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. С 25 дек. 2012 г. входит в состав Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах; 12 марта 2013 г. возглавил Межведомственную рабочую группу для координации работы по открытию образовательных центров по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. 31 дек. 2013 г. в соответствии с резолюцией Патриарха Кирилла включен в состав Совета по общественной экспертизе учебников и учебной лит-ры. С 17 июля 2013 г. являлся настоятелем московского храма в честь Успения Пресв. Богородицы в Вешняках. В период его настоятельства были очищены росписи центрального верхнего храма, установлены подсветка и звуковое оснащение верхнего и нижнего храмов, изготовлен венец из драгоценных металлов, камней и жемчуга для чтимой Иверской иконы Божией Матери. 23 окт. 2014 г. вновь вошел в состав Межсоборного присутствия РПЦ и президиума Межсоборного присутствия на 2014-2018 гг.; снова возглавил комиссию Межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного просвещения. С янв. 2017 г. член комиссии Межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии. Постановлением Синода от 1 февр. 2017 г. включен в состав Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на РПЦ. 15 окт. 2018 г. митр. Меркурий утвержден членом президиума Межсоборного присутствия на 2018-2022 гг., является членом комиссии Межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии. В том же месяце вошел в состав созданного по решению Патриарха Кирилла Оргкомитета РПЦ по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения св. блгв. кн. Александра Невского. Указом Патриарха Кирилла от 31 дек. 2018 г. освобожден от должности настоятеля Успенской ц. в Вешняках и назначен настоятелем московской ц. в честь Преображения Господня в Тушине. Определением Синода от 9 июля 2019 г. утвержден в должности священноархимандрита Донского Старочеркасского Ефремовского муж. мон-ря. Решением Синода от 30 авг. 2019 г. митр. Меркурию поручено временное управление Волгодонской епархией. Определением Синода от 25 авг. 2020 г. освобожден от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации и назначен генеральным директором художественно-производственного предприятия «Софрино». Патриаршим указом от 3 сент. 2020 г. освобожден от должности настоятеля Преображенской ц. в Тушине. Награжден церковными орденами свт. Иннокентия, митр. Московского, 2-й степени (2003), св. блгв. кн. Даниила Московского 2-й степени (2006) и 3-й степени (2019) РПЦ, свт. Иннокентия Московского 2-й степени (2003) Православной Церкви в Америке, св. равноап. кн. Владимира 1-й степени (2003) и 1020-летия Крещения Руси (2008) УПЦ, свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (2009) РПЦЗ, священноисп. Николая, митр. Алма-Атинского и Казахстанского (2013), и преподобноисп. Севастиана Карагандинского (2015) Митрополичьего окр. в Казахстане. Имеет гос. награды России: орден Дружбы (2016) и орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2019). Почетный доктор Донского гос. технического ун-та (2013), почетный профессор Ростовского гос. строительного ун-та (2014).

Архиереи

Еп. Арсений (Смоленец; 22 мая 1919 - авг. 1922; весна или лето 1926 - 13 июля 1927), архиеп. Серафим (Силичев; 13 июля 1927 - 4 нояб. 1931; до 27 окт. 1927 в. у. с титулом «Азовский», до 24 апр. 1929 в сане епископа), архиеп. Николай (Амасийский; 17 (4?) нояб. 1931 - 23 мая 1935; до 22 нояб. 1933 в. у. с титулом «Ейский», до 1934 в сане епископа), Таганрогский еп. Иосиф (Чернов; 23 мая 1935 - 27 дек. 1935, в. у.), архиеп. Дионисий (Прозоровский; янв.- 15 марта 1936), Таганрогский еп. Иосиф (Чернов; авг.- сент. 1942, июнь - кон. авг. 1943, в. у.), архиеп. Николай (Амасийский; сент. 1942 - февр. 1943), еп. Елевферий (Воронцов; 10 авг. 1943 - 5 апр. 1946), еп. Серафим (Шарапов; 14 апр. 1946 - 30 окт. 1947), еп. Сергий (Ларин; 30 окт. 1947 - 19 окт. 1949), еп. Николай (Чуфаровский; 19 окт. 1949 - 27 марта 1951), митр. Вениамин (Федченков; 27 марта 1951 - 28 нояб. 1955), архиеп. Флавиан (Иванов; 28 нояб. 1955 - 7 окт. 1958), Тульский архиеп. Антоний (Кротевич; сент. 1958 - 9 дек. 1958, в. у.), архиеп. Иннокентий (Зельницкий; 9 дек. 1958 - 16 марта 1961), архиеп. Никандр (Викторов; 16 марта - 16 авг. 1961), Воронежский еп. Сергий (Петров; авг. 1961 - 12 янв. 1962, в. у.), архиеп. Иероним (Захаров; 12 янв. 1962 - 14 дек. 1966), Краснодарский архиеп. Алексий (Коноплёв; 15 дек. 1966 - 7 окт. 1967), архиеп. Иларион (Прохоров; 7 окт. 1967 - 16 дек. 1969), еп. Николай (Кутепов; 16 дек. 1969 - 1 дек. 1970), архиеп. Владимир (Котляров; 1 дек. 1970 - 31 мая 1973), архиеп. Иоасаф (Овсянников; 31 мая 1973 - 2 апр. 1982; до 10 апр. 1977 в сане епископа), Харьковский архиеп. Никодим (Руснак; 5 апр.- 16 июля 1982, в. у.), митр. Владимир (Сабодан; 16 июля 1982 - 27 мая 1992), Азовский еп. Сергий (Полеткин; 27 мая 1992 - 23 февр. 1993, в. у.), митр. Владимир (Котляров; 23 февр. 1993 - 27 дек. 1995), архиеп. Пантелеимон (Долганов; 27 дек. 1995 - 27 июля 2011; до 23 февр. 1996 в сане епископа), митр. Меркурий (Иванов; с 27 июля 2011, до 8 окт. 2011 в сане епископа).

Монастыри

Действующие: в честь Иверской иконы Божией Матери (женский, в Ростове-на-Дону; основан как Троице-Алексиевская жен. община в 1906, в 1919 община преобразована в сельскохозяйственную артель, в 1929 окончательно закрыта, в 1991 на месте общины учрежден Иверский жен. мон-рь, обитель имеет подворье при ц. в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в слободе Петровка Мясниковского р-на), Старочеркасский Ефремовский в честь Донской иконы Божией Матери (мужской, в ст-це Старочеркасской Аксайского р-на; основан в 1994, имеет Успенский скит (подворье) близ ст-цы Старочеркасской на о-ве Большой (Б. Монастырский) на р. Дон). Недействующий: Троицкий Иерусалимский (Александро-Невский) греческий (мужской, в Таганроге; основан в 1814, закрыт в 1923).

Церковная архитектура

Храмы Области Войска Донского

На пространственную организацию храмов донского казачества оказал влияние процесс формирования религ. мировоззрения этой этнической общности, в к-ром отразилось наложение на культуру экстремального полукочевого образа жизни казаков различных христ. течений. До XVI в. регион, по офиц. документам, находился под юрисдикцией К-польской Церкви, в большей степени номинальной из-за удаленности. Христианство поддерживалось усилиями кочевых священников, догматическая подготовка к-рых базировалась на несторианстве. Первые попытки приобщения казаков к церковной жизни Московской Руси относятся к XVI в.; вплоть до нач. XIX в. все усилия, направленные на то, чтобы вывести церковные дела казаков из-под контроля Области Войска Донского, были неудачными.

Период до нач. XVIII в., т. н. вольницы, по характеру освоения пространства можно разделить на 2 временных отрезка. В 1-й - период промысловых казачьих юртов собственно поселениям отводилась второстепенная роль, они носили временный характер. Главным было обширное поречное пространство, принадлежавшее всему войску, кочевавшему по реке. Во время летних походов войско представляло собой цельную общину, делавшую остановки в т. н. урочищах, основывая в них безымянные (т. к. еще не представляли ценности в качестве места) городки. Между собой безымянные городки располагались на расстоянии видимого сигнала тревоги, подаваемого дымом. В зимний период отдельные юрты оседали по займищам. Условия жизни повлияли на представление о мобильном храме: походные храмы сооружали из камышовых матов, их облик неизвестен, предположительно сакральное пространство было отделено от пространства юрта открытым двориком. По сути храмом могло быть любое выбранное для богослужения место у реки, освященное предметами церковного обихода (антиминс, иконы, кресты), сохраненными издревле или добытыми в походах.

Во 2-й период, с сер. XVII в., наблюдается переход казачества к полуоседлому образу жизни: вдоль главных рек начинают формироваться поименованные поселения, т. н. городки. Юртовые казаки стояли в городке только зимой, на время походов там оставались женщины и дети; туда же возвращалось войско. В системе городков появилось место главных войсковых собраний - Войсковой яр, пространство к-рого олицетворялось с самим войском и с рекой: в частности, в документах содержится формулировка - «с согласия Реки». Казачий городок приобрел определенную структуру с характерной круговой постановкой куреней, рядом с ними располагались «струги со скарбом», в центре - переносной походный престол и иконостас. Иногда устраивали подобие храма в виде ограды из камышовых матов с турлучным перекрытием. Священник жил в главном курене вместе с атаманом городка.

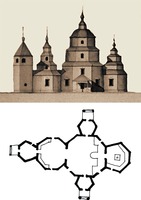

Постепенно возникает новая структурная единица - станица, и городок, состоящий из неск. станиц, получает не радиальную, а линейную структуру. Тем не менее храм остается в геометрическом центре городка и является его основным сооружением: «По тревоге сбегались в городок, в осаду на остров, а потом в сделанную вокруг церкви из деревянного тына ограду, наподобие острога, в котором по углам стояли пушки» (Калмыков. 1893. С. 26). Т. о., храм не только становится местом собраний казаков, но и наделяется функцией крепостного сооружения, как, напр., Воскресенский войсковой собор в Черкасске - в последней столице казаков периода вольницы (ныне ст-ца Старочеркасская Аксайского р-на). Собор отстраивали неск. раз на одном и том же самом крепком месте острова, путь к к-рому был защищен не только укреплениями городка, но и водными развилками Вонючего оз., ведущими к Дону.

Во 2-й период храмы строили из дерева, что было обусловлено необходимостью сохранить мобильность при определенной степени стационарности строения, при этом добивались «потаенности», маскировки здания храма, все остальные сооружения городка возводились из земли. Каждая станица имела свои церковную утварь и иконы, которые по возвращении в городок приносили в общий храм. Когда городок пустовал на время похода, храм разбирали и закапывали в высоком месте острова, его материал считался священным. Городки могли объединяться для возобновления разобранного храма, и тогда для строительства одного использовали материал неск. разобранных (2 или 3) сооружений, и храмы получали самобытный облик. Способ соединения неск. церквей в одну при слиянии в единое целое городков предполагал, что представители каждой станицы, остававшейся самостоятельной структурой, при посещении церкви могли стоять в «своей» части. Главный храм Войскового яра не разбирали, во время походов он был под охраной.

В соответствии с изменениями характера освоения пространства появляется иерархия единиц поселений: Войсковой яр - городок - станица - курень, а вместе с этим и иерархия церковных сооружений - главный храм войска, расположенный в центре Войскового яра, и городовые храмы, расположенные в центрах городков.

На архитектуру казачьих храмов оказало влияние деление на верховых и низовых казаков, к-рые встречались только в походах. Территория В. Дона была покрыта лесом, а Н. Дона, называемая казаками «Пазушье»,- представляла собой низкую заболоченную равнину. Различия храмов верховых и низовых казаков обусловлены прежде всего разницей строительных материалов. Верховые казаки использовали только дерево, к-рое было у них в избытке, низовые часто применяли и камыш. Низовые казаки считались по статусу выше верховых, о чем свидетельствует место Войскового яра, всегда выбираемое в Пазушье.

Со времени правления царя Иоанна IV Васильевича Грозного, назначившего казакам выплату «казны» раз в год за охрану юж. границ Руси, была установлена номинальная подчиненность казаков царю. Царь Михаил Феодорович Романов установил ежегодное жалованье за службу, к-рое получала «зимовая станица», а также периодическое посещение и проживание представителей казаков при Посольском приказе. Казаки привозили на Дон книги, предметы церковного обихода и даже колокола. В источниках сохранилось мало фактов, отражающих особенности церковной обрядности казачества в этот период, но все они свидетельствуют об особенной, «немосковской вере» казаков, к-рая была очень крепка, и о неканоничности их богослужений. В тяжелые времена «станица, не почитая свой городок безопасным, поднимала из церкви святые образа, удаляя жен, детей, стариков на остров, где пожитки зарывали в землю... там по островам со святынею скрывали крестные ходы и моления, а казаки продолжали для защиты же городка таковые же разъезды» (Лишин. 1875. С. 28). В XVIII в. казаки, приступая к сооружению новой станицы, так же «прежде отводили место под церковь и обносили ее каменной оградой с проделанными в ней бойницами» (Тучков. 1908. С. 156).